Ångstrom Audiolab Zenith ZIA100 -

Le panache vintage d’une Miura, le talent du Canaletto

Par LeBeauSon - Août 2022

Perception d’ensemble

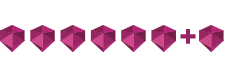

L’insolent intégré Ångstrom Zenith ZIA100 n’est probablement pas irréprochable, surtout pas politiquement correct, mais manifeste un caractère si bien trempé, destiné à galvaniser toute musique digne de ce nom, qu’on ne peut que lui attribuer notre rituel « Diamant sur Canapé ». Preuve s’il en est que le consensus n’est pas dans notre ADN.

NB : code couleur pour ce banc d’essai : rose (de 6 500 à 12 000), l’appareil testé étant proposé aux alentours de 9 900 €.

Après avoir testé un Convertisseur / Lecteur réseau de la gamme Zenith du fabricant italien Ångstrom Audiolab (le ZDA71), qui, faut-il le rappeler nous avait ravis, c’est au tour d’un amplificateur intégré de la même série de passer sur le grill :

Le Zenith ZIA100.

Passer sur le grill, en l’occurrence, ce sont plutôt les petites mimines si on les pose sur l’appareil après moins d’une heure de fonctionnement.

Le Zenith ZIA100 est un classe A et il le fait savoir. Un Classe A, pour ceux qui l’ignorent, c’est comme une voiture dont le moteur serait bloqué à fond et qu’on ne pourrait piloter qu’au frein.

Il faut dire qu’il n’est pas très encombrant (45,5 x 15 x 41.5 pour 33 kg), donc la convexion interne renvoie tout vers la plaque supérieure.

Classe A et : hybride. L’étage d’entrée est en effet composé de, euh, je ne sais plus 8 tubes ? Oui, c’est ça, 4 x ECC81 et 4 x ECC 82.

L’objet a une drôle de bouille, très vintage dans la version dont la façade est noire et les joues en bois vernis.

Les deux vumètres semblent eux aussi surgir du passé, ainsi que les quatre potentiomètres placés à droite de l’appareil dont j’aime beaucoup le dessin avec un décolletage marqué et une dimension confortable.

Le bouton d’allumage très actuel ne trouve exactement sa place dans le look « passé » de l’ensemble mais ce n’est pas bien grave.

Les deux boutons du bas sont pour l’un dédié à sélectionner les entrées, nombreuses : 3 symétriques ! et 2 asymétriques avec un éclairage de l’entrée sélectionné quasi invisible. Alors que la typo pas discrète elle aussi semble remonter d’antan.

Je suppose que c’est le moment de préciser que le ZIA100, comme son compagnon convertisseur, est entièrement symétrique et même « configuration symétrique Circlotron », solution énergivore mais intéressante pour l’étage de sortie Mosfet.

Je précise aussi que Mosfet n’est pas un personnage de Star Wars, même si l’intégré italien du jour aurait trouvé sa place dans la saga. Mosfet c’est un type de transistor.

L’autre bouton du bas sert à éteindre la lumière et les mouvements des vumètres. C’est bien la peine.

L’un des boutons du haut est le volume, il en fallait bien un. Là, il y en a deux !

Presque : l’autre joue sur le gain de l’étage d’entrée. En pratique c’est pour pouvoir ajuster plus souplement le volume en fonction du niveau de sortie des sources employées, mais on peut aussi s’en servir pour changer légèrement le comportement musical de l’intégré, les positions extrêmes étant, pour la plus basse, un peu détendue, l’autre un peu raide, le bonheur n’étant pas nécessairement au milieu.

Un peu contraignant au début, mais dès lors qu’on a trouvé « ses » réglages, ce n’est plus une question.

L’appareil est livré avec une télécommande plutôt noble, esthétiquement pas raccord avec l’appareil, mais bon… Elle a une fonction, monter ou baisser le niveau. Ce qu’elle fait quand elle veut bien. J’ai connu quelques épisodes d’agacement avec ce damné machin.

Comme nous essayons de le faire le plus souvent possible, nous avons abordé la découverte de cet appareil sans information ni de performances, ni de technologie, ni de prix.

Il n’a certes pas fallu longtemps pour comprendre que c’était un classe A : au bout de dix minutes, l’appareil est brûlant. Sous contrôle, soit, mais brûlant.

Côté puissance ressenti, je me serais trompé. Ce machin est capable de pousser les murs d’un bunker avec la vigueur d’un Bélier, le vrai, l’animal !

Alors qu’il développe un petit 50 w par canal. Certes, en classe A. Pas étonnant que ça chauffe.

N’empêche.

Cependant, le vrai plaisir d’un tel appareil est que, branché sur des enceintes à faible ou fort rendement, écoutées à des niveaux sonores très divers, son comportement, et notamment sa remarquable capacité à procurer une notable énergie tendue et une densité sensible aux matières, ne varie pas.

Ecoutes menées sur : Ångstrom Zenith ZDA71, Eera proto, Michell Orbe + Sorane + Kleos, Aurorasound Vida + Grandinote Celio, Living Voice R25, hORNS Aria II + III + Symphony 13, Mulidine Cadence « ++ »

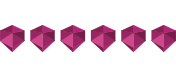

RICHESSE DES TIMBRES ET ÉQUILIBRE TONAL :

Commençons par un Mahler, qui n’arrive jamais seul (oui, on a de la suite dans le manque d’idée) : la Symphonie n°3 par Claudio Abbado et le Berliner Philharmoniker en 99.

Certes, ça faisait un petit moment que je n’avais pas écouté cette version, tant il y en a d’autres à connaître ou découvrir ; toutefois, si j’ai toujours aimé la « vision » mahlérienne d’Abbado, je crois n’avoir jamais vécu si intensément sa troisième, avec autant d’engagement organique, avoir été aussi secoué. Estomaqué.

Sensations partagées par les trois auditeurs présents.

La volupté dynamique des élans qui sont autant d’assauts soudain contre une forteresse supposée imprenable a rarement été aussi fermement portée, cependant que la multitude de couleurs, teintes et substances, la sensibilité faisant vibrer la palette harmonique tour à tour impressionniste ou expressionniste n’ont jamais été aussi extraordinairement décrites.

Quelques phrasés luxurieux - déroulés exactement à l’instant idéal dans le discours volubile - complète la panoplie d’une interprétation majeure oscillant entre la majesté orchestrale et une mise en lumière de courtes phrases isolées, d’un soliste ou pupitre, pour contourner les petites manies du Bohémien. Et si le développement de cadence par Claudio Abbado est somme toute dans la norme, refusant les ruptures d’un Boulez, la rigueur d’un Haitink (avec Chicago) ou les langueurs d’un Fischer, sa constance en est hypnotique !

Le Zenith porte cette maestria orchestrale à la hauteur du Dandy italien dans une ferveur distinguée, frétillement de représentations pastellisées ou traits de gouache brute, contrastes des dynamiques que je ne souviens pas avoir connus aussi fortement impliquants : quelle puissance de corps sur les élans des percussions ou ronflement des contrebasses, quel filé sur les cordes, sans parler des matières des bois et cuivres aussi présents que sous la pointe rotative d’une fraiseuse. Plutôt d’une ponceuse, car elles sont un peu polies, soit.

Je pourrai arrêter là le banc d’essai car ce disque nous a tout expliqué du potentiel déstabilisant d’un intégré pas spécialement puissant sur le papier mais dont la poussée pourrait abattre un Auroch en pleine charge et la subtilité, peindre avec plus d’acuité qu’un Leica le Taj-Mahal sur une tasse en porcelaine.

Yasuno Yano nous propose une lecture un rien mécanique et pas aussi nuancée qu’on l’eût souhaitée de la Sonate D958 de Schubert, regret d’autant plus sévère que les sonorités de son Pianoforte sont franchement exceptionnelles. On pense alors aussitôt à une comparaison avec Paul Badura-Skoda qui, dans les années 2000, avait livré chez Arcana une intégrale des Sonates sur différents Pianoforte suivant l’évolution de l’instrument dans les années Schubert.

Si je trouve l’interprétation de Badura-Skoda plus audacieuse, plus surprenante par des glissements subtils de ton, on peut préférer quelques ruptures marquées, un peu trop à mon goût, de la talentueuse japonaise dont le jeu est par ailleurs un peu pâlot, pas vraiment entraînant. Mais, dans les deux cas, savourer les textures très particulières des Pianoforte via le Zenith est un régal, même si celui du Viennois a ce côté Pianola qui fait parfois sourire sur ces ancêtres du piano moderne, mais fourbi d’une si grande variété colorimétrique, d’accents tonals inouïs, de finesse des phrasés, que le sourire s’estompe vite derrière l’admiration.

Cette comparaison nous rassure aussi sur un point du comportement du Zenith qui aurait pu nous inquiéter pour avoir écouté d’abord des disques assez costauds énergétiquement : la poussée dont il est capable n’est pas systématique, débridée, pour au contraire accompagner délicatement les volutes de ces deux vénérables instruments.

Et puis cet agréable arrêt sur une œuvre majeure nous a donné envie de retourner à une lecture au Steinway – dont le grave ici est magnifique - vraiment d’une tendresse totalement en phase avec l’esprit de Schubert, rappelant que le compositeur n’est jamais loin du Lied : la version de Francesco Piemontesi d’un lyrisme jamais ampoulé, tout en articulations exquises du texte, procure - avec l’aide d’une captation particulièrement réussie et particulièrement épanouie grâce au Zenith - une somptuosité patricienne aux 3 dernières sonates.

Équilibre tonal :

Pourquoi cette hésitation ? Du fait que peut-être l’énergie dans le bas-médium grave pourra saturer ou durcir quelques enceintes farouches. Un conseil : changez d’enceintes.

Richesse des timbres :

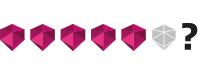

RÉALISME DES DÉTAILS :

J’étais un peu surpris de sentir de la raideur à l’écoute du fort beau disque proposé d’un côté par le Northernlight (Quintette pour Piano et Instruments à Vent) et d’un autre côté par le Quatuor Edding (Quatuor n°13 Op 130). Euh… Ludwig Van.

Raideur qu’on a retrouvée sur les quatuors de Grażyna Bacewicz (1909-1969) par le Lutoslawski Quartet, alors que par ailleurs nous endurions un piqué inaccoutumé sur les deux disques, une séparation des matières dignes d’objets 3 fois plus coûteux, mais aussi à la lisière du froidement analytique du fait de cette tension un peu excessive, ce manque de courbure dans les légatos, les entrechats…

Or, nous avions – à ce moment-là - changé de source après être longtemps restés sur une précédente. Et je n’ai pas pensé immédiatement à ajuster le gain.

Autrement dit, autant le « double » réglage de volume peut s’avérer utile, autant il peut, en cours de tests, être à double tranchant.

Car en baissant le gain, la gêne de cette rigidité a clairement reculé.

Attention donc parce que l’analyse est piégeuse : en agissant sur le bouton de gain, on semble éroder l’« inouïe » capacité de résolution ; en réalité non : on déjoue un piqué « anormal » comparable à la « sur-pixellisation » pénible qui sature les images totalement artificielles qu’on nous assène pour nous vendre des écrans 4K donnant l’impression de regarder un monde artificiel dans un aquarium comme éclairé par le soleil, à son Zénith en plein Sahara .

Grâce reconquise donc, souplesse et élasticité du verbe sur les mêmes œuvres, incluant une meilleure intégration des musiciens dans un univers cohérent ainsi que le grain des matières.

Est-ce dire que l’Ångstrom est parfait dans cette rubrique ? Pas tout à fait.

Le grain, précisément, n’est pas exemplaire.

Et la manière d’énergiser la musique, de tendre les lignes fait qu’on pourrait préférer un peu plus de ductilité de fluidité dans les mouvements… Mais essentiellement parce que, sur la plupart des critères, cet étrange machin surclasse sa gamme de prix.

En ajoutant que, comme sur le convertisseur / lecteur réseau de la même série se pose la question du possible remplacement des tubes d’entrée…

En outre, ce caractère n’apparaît que sur la musique de chambre ou instrumentale. Dès qu’on passe à des formations plus « vastes » ou des musiques modernes de tout style, et sans savoir expliquer pourquoi, l’attention est tellement concentrée sur la profusion de ces petites choses qui rendent toutes musiques plus humaines, plus touchantes ou plus flamboyantes qu’on est bien trop occupés pour s’en soucier.

J’ai redécouvert avec un plaisir sans nom le deuxième album – un pur chef d’œuvre ! - de Neneh Cherry, Homebrew, enrichi d’une foultitude de gemmes cachées dans la production qui peut souvent paraître confuse, kyrielles de petites percussions discrètes, de si nombreuses variantes de guitares, de bruitages cinématographiques, et j’ai été pris à la gorge lors du fort bel aveu sur Move With Me (I’m strong enough to feel weak in your arms) et plus encore dans le glaçant et douloureux final de Red Paint, le corps assassiné répandant le velours du sang, sombre comme le péché, ondulant sur le trottoir dans le vacarme des sirènes de police.

On s’aperçoit ici combien la production combine des idées entrelacées ânonnant un salmigondis sur de nombreuses chaînes cependant que, par la pression physique et une précision « intègre », notre compère italien décrypte les nuances nombreuses tout en suivant les formidables acrobaties vocales inspirées – fondamentalement expressives - de la Grande Neneh Cherry.

SCÈNE SONORE :

Si Arrigo Boito est surtout connu pour avoir été un librettiste de Verdi, il a commis lui-même au moins deux opéras dont le plus célèbre est le grandiose et souvent incompris Mefistofele.

Il semble que la réception de la Première ait amené le compositeur à couper âprement dans les six heures de la version originelle. Saura-t-on jamais ce qu’on a perdu ?

Fort judicieusement, Boito préserve l’épisode Hélène de Troie (Floriana Cavalli dans la version choisie), l’enfant de Faust et la perdition, ce qui vaut un duo d’anthologie, début de l’Acte IV entre Héléna et Pantalis (Lucia Danieli, contralto) dans le décor idyllique d’innocence d’un clair de lune miroitant sur la rivière Peneus.

Sans pouvoir expliquer pourquoi, il s’agit-là d’un de mes opéras italiens préférés.

La richesse musicale et théâtrale d’une grande modernité (pour l’époque) déporte davantage ce chef-d’œuvre italien vers l’opéra total de Wagner que vers le bel canto dans sa survivance puccinienne, au-delà même de la révolution Verdi ; de même que la qualité du livret et ses scènes provocatrices, la séduction d’un Mefistofele plus anarchiste que turpide, le rôle dévolu au ténor, Faust, un peu moins crétin que souvent dans le théâtre italien. L’introduction de l’œuvre où s’établit un pari entre « les forces du bien » et l’impertinent Mefisto, la prodigieuse Nuit de Sabbat, la naïveté de Marguerite et le bouleversant final où Mefistole hurle sa douleur de perdre Faust, les All’Erta ! et sifflements poignants de désespérance…

J’ai un fort souvenir d’une représentation sur scène où Samuel Ramey, torse nu, tout en sexualité aussi affirmée que le James Bond de Sean Connery, était stupéfiant.

Pensez donc, je n’avais pas trente ans…

Pour l’heure nous avons comparé deux pressages de la superlative version de Tullio Serafin à la tête de Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia en 1958.

Mario del Monaco endosse un Faust d’une justesse de ton rarissime dans le texte subtil de Boito qui évite au ténor, comme je l’ai dit ci-dessus, le rôle de nigaud patenté. Cesare Siepi… Ben, c’est Cesare Siepi qui incarne un Mefisto tout en contradictions, panache, impertinence et… doutes…

Et puis il y a Renata Tebaldi. Incarnant Marguerite qui symbolise - dans l’acte III - toute la puissance poétique, ingénue et perverse des grandes années de l’Opéra italien. Cet acte à lui seul est la transmutation des pages majeures d’un art que par ailleurs je ne goûte pas pleinement. Je suis plutôt dans la catégorie Prima la Musica. Mais bon, La Tebaldi, c’est un choc émotionnel qui mettrait à genou un barbare de toutes les époques. Dont moi.

Pressage London de 1959 en état moyen vs une réédition UK aussi de 1970 niveau Mint !

Ben, pour une fois, nous avons hésité entre le disque en bon état face à l’antériorité. Et ce en dépit d’un bruit de fond (matière) sur le disque en bon état. Vaste débat. La plénitude supérieure du pressage de 59 faisant supporter quelques distorsions d’usure.

Mais que ce soit l’un ou l’autre, sachant que la réédition sonne un peu dégraissée, alors que la captation date d’une époque où Decca peaufine la stéréo et le Sonic Stage, la respiration, l’ampleur et la précision des placements décrivent une scène à la fois superbe et grandiose ; la Nuit de Sabbat dans le Brocken et le bouleversant final de la rédemption de Faust au grand désespoir de Mefisto, vaincu par les forces du bien, en étant la meilleure preuve. Une exemplaire profondeur générale, même si quelques positionnements sont un peu controuvés dans l’espace général, l’orchestre très en arrière des solistes par exemple, la cohérence en est totale dans un théâtre quasi-visuel.

Une inoubliable parenthèse de poignante musique où le Zenith confirme sa force de caractère, sa vocation d’affirmation de soi : « c’est comme ça et pas autrement ! ».

Et son aisance d’autant plus remarquable que la partition et l’orchestration sont complexes.

Bien sûr c’est un critère qui vaut aussi par l’ensemble de la chaîne en action, raison pour laquelle nous travaillons toujours par comparaison.

Pour percevoir par exemple que, accompagné de son compagnon naturel (le ZDA71), notre vedette du jour est à la limite d’en faire trop, vastes poumons ouvrant une scène panoramique impressionnante, hors cadre et à la limite de la distension.

Constat évident à la découverte du même fichier, passé sur trois convertisseurs, de 2061 par Electro-Acoustic Beat Sessions qui, comme son nom l’indique est un groupe polonais. De jazz.

Enfin, bon, les classements…

Un jazz passant à travers le prisme du Hip-Hop, des sonorités issues d’un jazz fusion des années 70, six musiciens (guitare, claviers, saxo, trompette, basse, batterie, je n’écris pas les noms, ce sont des Polonais, ça fait mal à la tête) posant des rythmiques croisées tapissant large, pour certaines en défoulement tantrique (le batteur), au milieu d’autres très carrées. On devrait ajouter le producteur ou ingé son qui insère avec panache les boucles hip-hop…

Au sein de passages pas hyper inspirés, il y a de vraies longues plages qui nous prennent par la main dans une balade hors sol digne d’un sorcier de l’Orient. Lucifer par exemple.

Après Mefisto…

Le son n’est pas d’une parfaite intelligibilité, la production plus globale que pointue, correspondant, certes, à une musique majoritairement atmosphérique ! Aussi constate-t-on qu’on peut passer d’une scène vaguement cohérente, pas super rigoureuse, à la même en version un poil trop panoramique selon les sources, rendant la lisibilité plus factice, ce que l’intégré Ångstrom Zenith suit à la lettre, ne venant pas y ajouter son grain de sel.

C’est avant tout une façon de vérifier la fiabilité, l’intégrité des critères d’un appareil.

Bravo !

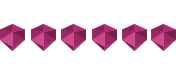

QUALITÉ DU SWING, DE LA VITALITÉ, DE LA DYNAMIQUE :

La vitalité ?

Le Zenith ZIA100 en déborde !

La surprise tient cependant au constat que, quel que soit le type d’enceintes accolées, de 85 à 95 dB de rendement, l’ampli se comporte à l’identique, refusant toute contradiction. Le distributeur considère que c’est une des meilleures combinaisons avec les TAD dont on sait qu’elles ne sont pas faciles à nourrir.

Il n’est pas impossible que cette « universalité » soit due à une liberté dynamique extensible, ce que produisent les amplificateurs pensées sans contre-réaction, au détriment parfois de la tenue d’enceintes gourmandes ou de sources un peu molles. Oui, possible, mais l’énergie déployée est telle que… Bah, changez d’enceintes. Ou de source.

Un double passage par Ministry, Moral Hygiene (2021) d’un côté, Houses of the Molé (2004) (ouais, bon, la référence n’est pas subtile) de l’autre, vous convaincra de la fermeté immarcessible du Zenith.

Les deux albums ne sont pas du même niveaux (artistique) et, alors que le résultat sonore de Moral Hygiene est phénoménal par un son « colossal », celui de Houses of the Molé est plus dynamiquement et spectralement restreint, ce qui, grâce à la vigueur du Zenith n’est pas dommageable, l’intégré italien ayant cette rare capacité à sculpter les énergies diverses au sein d’un même titre, parmi lesquels World, complètement dingue.

Moral Hygiene attaque fort en gros son sur le premier titre harmonisé par un sens mélodique rare dans l’Indus Métal, mais l’ensemble du disque ne connait guère de relief (musical) par la suite cependant que Houses of the Molé bariole les approches sonores, rythmiques, scénographiques.

Qu’importe : Ministry, c’est du lourd. Un groupe que j’avais un peu oublié, pour être honnête, et vers lequel le Zenith ZIA100 m’a incité à revenir.

Attention : Ministry ce n’est pas (que) du Métal Bourrin, précision indispensable afin qu’on ne considère pas que l’intégré en test n’a pour intérêt que de cogner. S’il décrit à merveille les guitares corrosives et les growl(s ?) vocaux tout autant que la férocité d’un batteur redoutablement efficace, il fait aussi la part belle à la mise en scène d’effets signifiants, enregistrements de « témoignages » ou apports sonores participant au cinéma politiquement engagé du groupe effervescent d’Al Jourgensen.

Par ailleurs, l’intégré Ångstrom ne craint pas de se brûler les ailes à l’approche du Soleil, à preuve l’incandescence survoltée (euh ?) de la 5e de Beethoven par Karajan dirigeant le Berliner Philharmoniker dans la Jesus-Christus Kirche en 62. Vinyle pressage originel français.

Fièvre intériorisée et tension permanente, mise en exergue des trombones et piccolo historiques faisant oublier l’octavin, puissance dynamique hallucinante (au point que je passe mon temps à baisser le volume), atmosphère respirante alors que les matières estampées incrustent l’espace ; un moment stupéfiant de franchise, d’investissement, conquête par l’intégré Ångstrom au service d’une saillie tempêtueuse, fourbissant l’œuvre de sa dimension révolutionnaire, au sens prêté à la Fantastique de Berlioz, quelques 25 ans plus tard. Comme quoi les chiens ne font pas des chats.

Swing, implication rythmique ne sont pas les moindres qualités de Homebrew de Neneh Cherry qui ne supportent évidemment pas l’inanité. Le sens profond du, ou plutôt devrais-je dire des, swing(s) débondés par le Zenith permet de faire un carton plein.

Et puis, sans aucun rapport, deux versions de Sang Mêlé, composition d’Eddy Louiss parue en 1987 sur l’album éponyme que l’organiste français interprète accompagné par Dominique Pifarely au violon (quel talent !) et l’autre en duo avec Richard Galliano sur l’album Face to Face en 2001.

Bon côté swing, tout baigne et ce dans les deux cas, avec une mention spéciale pour Galliano alors que c’est une véritable approche de groove que nous offre Pifarely dans ce morceau baroque, surpassant l’artifice des boucles de percussions électroniques vraiment vieillottes.

Et c’est tant mieux, car pour avoir écouté sur un gros système très cher lors d’un salon un autre extrait de Sang Mêlé (Español), je sais qu’on peut vraiment se casser les pieds sur une approche musicale aussi datée. La haute-fidélité n’a honte de rien, décidément, tristement.

EXPRESSIVITÉ :

La scène de l’Acte III où, le désespoir – l’horreur ? - stigmatisant sa voix, la Marguerite de La Tebaldi identifie Mefisto aux côtés de Faust dans la geôle où elle attend l’exécution, injecte dans nos veines une overdose d’intensité émotionnelle indescriptible. Mot que l’on privilégie quand on ne sait pas décrire.

Les limites de l’ekphrasis…

Renata Tebaldi dont la perfection ne dérive jamais, y compris sur les notes les plus hautes et puissantes de sa souffrance, pas un iota de changement de registre, un pouillème de détimbrage. Pas le même style que La Callas, de ce point de vue.

Le Zenith ZIA100 est-il à la hauteur du défi musical lancé par la Soprano supérieure ?

Pas tout à fait ; mais franchement, il lui manque si peu de cette vibration intérieure, cette « féminité » à fleur de peau, qu’il reste, nonobstant, loin devant bon nombre de ses concurrents, par ailleurs pas si fréquents.

Car on a frissonné quand même.

Souci d’approbation que l’on a déjà connu : le faisceau de qualités d’un tel appareil est si fourni qu’on arrive à en attendre l’impossible, l’inaccessible altitude des plus grands.

Au moins l’intégré transalpin ne truque-t-il pas en voulant se faire passer pour un jouet à tubes ; je veux dire : défini par ses défauts.

Le mashup particulièrement bien troussé de Mighty Mike appelé Un Thriller Heureux mixant avec un talent inspiré le piano de Un Homme Heureux de William Sheller et la piste voix de Thriller (oui : Michael Jackson) (mais où ces gens trouvent-ils leurs sources ?) révèle deux choses :

- la partition de Sheller, sur cette sucrerie par ailleurs de grâce, est malgré tout – hélas - bien dans la culture de la variété française, avec une main gauche peu inventive qui ne fatigue pas trop une main droite n’envisageant pas de vexer sa moitié,

- et, parallèlement, la virtuosité technique monstrueuse de MJ, fioriturée de toutes ses petites manies agaçantes mais touchantes (geignements et couinements l’aidant sans doute à caler sa rythmique), est soulignée comme jamais dans cet exercice amusant qui rend la star infiniment plus émouvante et donne un sens et une dimension tout à fait autres au texte par ailleurs assez « sexuellement » ambigu sur la définition du frisson.

Toute choses révélées sans fard par le Zenith complétant la rubrique par une étrange dualité où certes on sait qu’on peut espérer plus d’humanité encore d’un ampli, mais, à bien y réfléchir, lequel à ce prix ?

Note indécise car, en prenant en compte la place d’un tel objet dans la concurrence, elle pourrait être :

Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis si las de juger la médiocrité que je m’égare à trop attendre des appareils vertueux.

PLAISIR SUBJECTIF :

Bon, on ne va pas s’éterniser : on aimera ou pas le look désuet, on aimera ou pas une restitution musclée et étoffée ; nous on a adoré.

Après tout un Torero n’est pas que virilité, c’est aussi une sorte de danseur non ?

J’ai cherché un équivalent italien, j’ai pas trouvé. Et puis le Boss est un peu espagnol.

RAPPORT QUALITÉ/PRIX :

On pourra éventuellement discuter de la qualité perçue, pas du plaisir musical ardent et engagé par un appareil comme il en existe trop peu.