Kondo G70 + Melius

Portail vers l’immortalité…

Par LeBeauSon - Mars 2023

Perception d’ensemble

Dès lors que la vérité se manifeste, nul besoin de faconde justificative ou d’expertises approfondies : la vérité vibre d’une résonnance précise que même le témoin le plus distrait perçoit distinctement. Telle une musique dont la partition s’éloignerait durant quelques pages de la tonalité initiale, habituant l’auditeur à une atmosphère doucement dissonante, avant de rétablir - au grand soulagement d’icelui - le mode de départ, la vérité est unique ! Et plus évidemment immédiatement perceptible à l’oreille de ceux qui l’ont longuement cherchée, résistant – dans leur quête - à moult dérives invraisemblables, à de nombreux mensonges attrayants.

Les AudioNote Kondo G70 + Melius brassent la plénitude humaine, honorant son métissage composé d’antilogies où raison et passion s’accordent enfin, nous élevant vers l’Astre de la contemplation ; de la transcendance.

Raison pour laquelle le Boss a décidé de créer un Diamant Prestige - idée que je valide volontiers - dont l’ensemble du jour sera le premier décoré.

NB : les prix (et qualités) des Kondo G70 + Melius les placent dans la catégorie Prestige où nous n’attribuons pas de note.

Le prix constaté référent du G70 est : 36 500 € et celui du Melius : 45 000 €

AudioNote Kondo…

Le seul véritable AudioNote : celui du Soleil Levant, celui qui poursuit inexorablement sa route, sa philosophie entièrement consacrées à l’analogique et au tube depuis 1976, année de naissance de la société AudioNote sous l’égide d’Hirosayu Kondo.

Entreprise qui, au fil des décennies, a peaufiné son savoir-faire, son expertise, son intransigeance.

Il est très curieux de constater, dans un entourage élargi, qu’une marque affichant près de cinquante ans de créations - dont certaines de l’ordre du mythe - n’évoque pas grand-chose en France, des audiophiles avisés ignorant même qu’avant que la marque soit galvaudée par sa copie anglaise, les fondations en sont nipponnes.

Parallèlement – et heureusement ! -, nombreux sont ceux qui observent que Kondo est fréquemment cité ou montré dans les plus beaux systèmes de rêve, parmi lesquels ceux de musiciens renommés ou esthètes éminents. Nonobstant la discrétion de la marque…

Discrétion ? En effet, la firme AudioNote Kondo n’éprouve pas le moindre besoin de communiquer, de faire de la pub, de solliciter sa place par des bancs d’essai autres que spontanés. A quoi bon – estime-t-elle sans doute -, puisque, en gros, passé le mois d’avril, la société n’accepte les commandes qu’au compte-goutte, ayant atteint ou dépassé sa capacité et nécessité moyennes de production.

On parle quand même d’objets entre 36 000 € (le prix d’accès à un intégré – mais quel intégré ! Une prouesse !) à plus de 300 000 € pour un ensemble d’amplification complet… Oui, c’est beaucoup d’argent, oui, ça peut en choquer plus d’uns, mais n’oublions pas que ce n’est pas plus coûteux que bien d’autres marques qui se répandent souvent à outrance en communications racoleuses pour grapiller un droit à l’existence, là où Kondo représente statistiquement un aboutissement, particulièrement pour ceux qui ont fait le tour de la haute-fidélité.

Est-ce qu’un tel statut empêche la marque d’innover ? Non.

Oh, elle ne le fait pas par des annonces technologiques aussi fumeuses que tapageuses, mais par des progrès constants autour de recettes éprouvées - la meilleure cuisine ne se passera jamais des meilleurs ingrédients tant que nous ne deviendrons pas définitivement des robots -, continuant de faire évoluer les composants internes, condensateurs maison, résistances idem, et évidemment les transformateurs (dont certains requièrent plusieurs kilos d’argent) sans parler - précisément - du câblage argent qui est dit « recuit » par une méthode propriétaire et mis au repos dix ans (on a demandé deux fois) avant d’être tréfilé. Est-ce une façon de contrôler l’oxydation, dont on sait que, contrairement au cuivre, celle de l’argent est conductrice ?

Et ce qui n’est pas produit en interne est du domaine de l’excellence. Par exemple dans le G70 on croit apercevoir un potentiomètre ALPS RK 50 (ça y ressemble beaucoup, mais alors où les trouvent-ils ?) avant de passer, sur les modèles supérieurs, à des potentiomètres crantés à résistances.

Tout ça sans télécommande. Bon… On peut y voir une impossibilité technique mais aussi la certitude de ne pas dépendre de composants à l’avenir incertain.

Si vous ne vous en souvenez pas, nous avons déjà consacré un article ô combien émerveillé qui décrivait le modèle d’entrée de gamme de l’illustre Nippon : l’intégré Overture II dont nous ne nous sommes jamais lassés depuis des années d’intimité et qui figure toujours en tête des intégrés que nous avons pu soigneusement déguster depuis bien longtemps avant que votre serviteur soit rédacteur pour votre revue préférée.

Un petit chef d’œuvre, certes à 36 000 € désormais mais dont le prix ne nous a jamais choqué, quand bien même un tel appareil m’est définitivement inaccessible à titre personnel. So What ?

Evidemment, dans ces conditions, profiter de l’opportunité d’explorer longuement l’étoile suivante dans la galaxie Kondo ne pouvait que me réjouir. Ou pas en vérité, car venait évidemment la crainte (justifiée) de souffrir au moment de la rendre, se dire : plus rien ne sera jamais comme avant…

Tant pis, il faut savoir que ça existe, telles, pour certains, ces automobiles inaccessibles, ou pour d’autres, ces robes de Haute-Couture insolites, ou encore une œuvre d’art qui nous asservit métaphysiquement dont le prix dépasse le PIB d’un petit état.

Un autre regret, surtout pour avoir eu en même temps la cellule Kondo et son célébrissime transfo (Step Up) : l’absence d’une section phono sur le préampli testé, le G70.

Mais bon, on n’a pas été malheureux avec le Supreme d’Aurorasound, ce qui nous a au passage permis de vérifier le bien-fondé de l’utilisation de la cellule AudioNote IO-XP avec son transfo KSL-SFz dédié, branché sur l’entrée MM face à un branchement direct sur l’entrée MC paramétrable du Supreme.

Une description succincte des appareils ? Soit :

Le préampli G70 perpétue la tradition des codes de la marque, une étroite façade aluminium pour ce modèle sans entrée phono, dépouillée et sobre, deux gros boutons cylindriques magnifiques de simplicité, l’un pour le sélecteur d’entrées - quatre, toutes asymétriques (RCA) -, l’autre pour le volume ; et, sur la ligne du bas, trois boutons bien plus petits, on/off, mono/stéréo, et gain de sortie.

Derrière la façade s’étend un noble coffret noir, creusé à son tiers inférieur par une fort élégante bande de cuivre sans doute pour rappeler l’emploi systématique de cuivre pour les châssis supports des entrailles ; l’arrière est on ne peut plus sobre : une ligne de 4 entrées RCA, fiches maison, et une seconde ligne de deux sorties toujours RCA, une prise secteur. C’est tout.

Je n’ai même pas eu la curiosité d’ouvrir l’appareil. Pourquoi faire ?

Je sais qu’il pèse 17.5 kg, les cartes sont montées sur un châssis cuivre, le tube redresseur est une 6X4 et les tubes de pré-amplification sont des 6072 (X 2), le circuit est des plus courts, condensateurs argent, câblage argent, trois types de résistances métal, aucune puce ou nappe informatique, rien qui soit menacé d’obsolescence… Du Kondo…

NB : je précise dès maintenant que nous avons voulu tester séparément le G70 en l’associant à un amplificateur de puissance d’une autre marque japonaise hautement recommandable (utilisant du transistor). Le gain qualitatif, face à un préamplificateur recommandé pour cet appareil et d’un prix déjà coquet, a été plus qu’éloquent ainsi que nous l’expliquons en rubrique Expressivité.

Le Melius est - je pense - le modèle le plus récent de la marque.

Sur le papier, c’est un banal push-pull d’EL34 de 26 kgs et 2 x 30 W, donc même pas en classe A. Les recettes sont les mêmes que pour le G70, je ne détaille pas…

A l’oreille ? … Ben : c’est un Kondo.

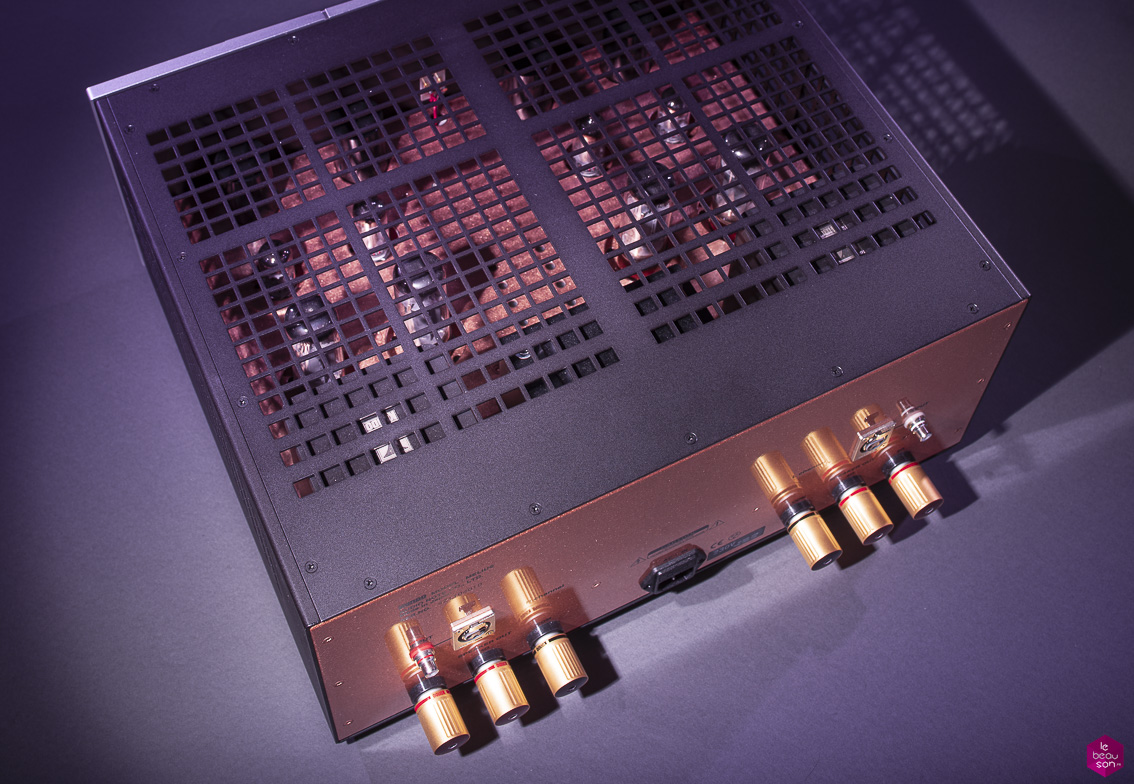

Si le préampli est simple, le Melius est particulièrement élégant. Par ses proportions mais aussi par des détails esthétiques singulièrement réussis. Ainsi les stries verticales, lamages et bas-reliefs discrets, idéalement proportionnés. Pondération et raffinement !

La grille noire qui protège le châssis en cuivre est également la démonstration d’une attention délicieuse, dégageant une vue suffisante sur le châssis en cuivre verni, les tubes et les transformateurs (maison). A l’arrière, curieusement, outre l’entrée asymétrique, on trouve aussi une entrée XLR. Tiens donc ? Mais elle n’est pas symétrique pour autant.

La conception d’ensemble est pensée pour une résistance interne minimale : étages d’entrée (6072) et drivers (12BH7) sont à couplage direct et les condensateurs de liaison avec l’étage final sont d’une nouvelle génération visant à amortir les vibrations internes. Parmi les points qui font que le Melius n’est pas un Ouverture 2i dépourvu d’un réglage de volume.

Ecoutes menées sur : Kuzma Stabi R + bras Kuzma 4Point câblé Kondo + Kondo IO-XP + Kondo KSL-SFz + Aurorasound Supreme, Accuphase DG68, EERA Minuetto (quelle merveille !) & Meister (quelle Masterpiece), Accuphase C2850 + A48 (si si), Alef Prima + La Musica, hORNS FP12 + Symphony 13, Atlantis Lab AT31 Pro, ppfff AVA 2, prototype NoName ultra HdG, câblage Kondo, Wing, Legato.

NB introductif : certains reprochent à nos textes d’être longs ; de mon côté je me laisse simplement plus ou moins emporter par l’inspiration que procurent le ou les appareils testés. La rédaction ci-dessous étant indubitablement copieuse, le Boss m’a demandé d’introduire un code couleur pour surligner les passages uniquement dédiés aux appareils.

Sachez cependant que c’est le ressenti exprimé pour les musiques et l’envie plus ou moins forte de les faire découvrir qui racontent le mieux le potentiel expressif des appareils…

Timbres et équilibre tonal :

Aaron Rosand a publié chez Audiofon en 1983 un disque consacré à Telemann, Ysaye, Enesco et Bach en l’occurrence la Partita n°2 BWV 1004.

Le pressage est superbe. Je le savais mais…

… Jamais, ô grand jamais je n’avais perçu si intensément la beauté surnaturelle du violon d’un artiste mésestimé.

Je sais… ce genre « d’annonce » grandiloquente tient du poncif de bancs d’essais. En ce qui me concerne, affirmation n’est pas assertion car je ne crois pas avoir abusé de la formule.

Certes, j’ai aimé ce disque depuis son acquisition, certes j’ai toujours estimé que Rosand maîtrise un son particulièrement admirable, que l’approche de l’incommensurable Chaconne par ce vénérable inconnu, dénuée de toute mignardise, s’inscrit dans le cadre étroit de mes références…

Mais là… cet entrelac indicible entre la prodigalité d’une avalanche de teintes, brutes ou pastellisées, les illuminations parachevant les bas-reliefs des matières et grains, bois, cordes, crins et colophane que l’on peut humer dans la pièce d’écoute tant les Kondo d’emblée instaurent une authenticité physiologique qui ne connait possiblement aucun équivalent, ajoutée à leur capacité à révéler la ferveur mystique de l’artiste se soumettant à la passion tel Simon Pierre s’agenouillant devant Jésus, nous imposent un recueillement qui n’est que le début des chocs à répétition que vont asséner les incorruptibles intercesseur nippons…

… Moi qui croyais commencer paisiblement, je nous ai projetés dès les premières mesures – mes collaborateurs et votre serviteur - dans le ventre de la Baleine de Jonas.

Bon…

Enchaînons… Même si, au fond de moi, je sais que j’aurais dû arrêter là puisque notre quête sempiternelle de l’expressivité comme parangon du respect des musiciens vient de trouver un nouveau jalon.

N’en déplaise aux aigris étroits d’esprit (pardon, Big Patron, de te savonner la planche une fois de plus) qui refusent de s’interroger sur ce que le mot lui-même signifie au sein d’un corpus complexe.

De l’essence des choses, telle que la philosophie Kondo le prescrit.

Je laisse un silence solennel avant de reprendre.

…

J’en fais trop ?

Soit…

Pourtant, ces silences ont été réels et répétés, à la fin de phases d’écoute qui nous ont particulièrement secoués !

Il est probable qu’une des œuvres de Nielsen les plus connues soit la Symphonie n°2 Opus 16, dite « Les Quatre Tempéraments ». Œuvre courte et éventuellement fiévreuse, les tempéraments ne sont pas ceux de la musique mais bel et bien ceux de l’humeur, à savoir la colère (quel démarrage tempêtueux, spécialement dans la version écoutée ce jour, Seattle SO dirigé avec maestria par Thomas Dausgaard, live en HR, 2020), l’indolence, la mélancolie, et le caractère sanguin.

Nous avions évoqué Sakari Oramo avec le Royal Stockholm PO lors d’un précédent test, aux timbres si beaux, en dépit du pupitre des bois un peu noyé dans la masse, abord cherchant plus une beauté formelle que respectant, non pas un programme (Nielsen s’en défendait), mais à tout le moins quelques escobarderies de l’écriture et ses innombrables subtilités d’arrangement.

Tandis que la version engagée de Dausgaard et des Kondo est - dès la furie hargneuse introductive des cordes et bois ou timbales tendues - ô combien impétueuse, faisant luire de mille flammes la flamboyance de son orchestre, la rutilance ou l’emportement, l’humeur sombre aussi bien que les crocs découverts ; fiévreuse disais-je, oui : exaltée et berlozienne, évoquant en effet les serments les plus enragées de la Symphonie Fantastique, une audace folle, façon « ça passe ou ça casse », creusant les écarts d’humeurs telles les seize figures faussement identiques des Sphinges aux mille expressions du Palais du Belvédère à Vienne, multipliant le mystère à l’infini avec une gourmandise d’ogre, nous plongeant dans un abysse de mélancolie schubertienne d’une noirceur sans fond ouvrant heureusement sur un final joyeux, entraînant sublimement la phalange dans une quasi hilarité comme une buche s’effondrant dans l’âtre fait jaillir une kyrielle d’étincelles, illuminant de picotements épicés la crainte qu’il ne soit pas un des meilleurs orchestres du monde. Comme quoi.

La ribambelle colorimétrique de chaque instrument – de la finesse de granulation d’un Kodachrome aux bariolages de Soly Cissé - est d’autant valorisée par les G70 + Melius que ces deux diables d’appareils en gravent « organiquement » les matériaux sous nos yeux, déroutant nos voraces oreilles mélomanes, concrétisant les sons en objets véritables ainsi que, évidemment, les musiciens derrière iceux, cordes ou bois fougueux, timbales aux peaux volubiles, cuivres coruscants ou brûlants, flots harmoniques nourrissant notre capacité sensorielle à fleur de peau en infusant un parfum de vérité exhalant un rare panel de fragrances sensuelles.

Quelle leçon !

Bon, quitte à recevoir des leçons, changeons de classe pour suivre une nouvelle Maîtresse d’école :

Tanya Tagaq Gillis est une autorité (au sens le plus noble) totalement à part. Canadienne mais avant tout Inuite, chanteuse de gorge, photographe, peintre etc., elle se distingue par la sauvagerie de ses récriminations politiques irréfragables, matrice exaltée qu’elle estampe plus incandescente qu’un fer chauffé à blanc suppliciant nos affections, transperçant la chair pour atteindre le cœur de notre conscience heurtée de dénis.

Björk, Mike Patton (chercheur chthonien décidément partout où son credo a du sens, s’affirmant tel une rose des vents !), ou Saul Williams ne sont pas les moindres personnalités qui ont compris la charge expressive de cette femme, qu’elle grogne ou halète contre la colonisation sous toutes ses formes, capable de plus de vigueur ou robustesse que le Death Growl métalleux qui, ne l’oublions pas, s’inspire de la même technique.

Ce qu’elle psalmodie, hulule, rugit ou mugit ne passe pas systématiquement par les mots ou une mise en avant de sa technique vocale issue du plus profond de sa culture, mais par ses pures émotions. Oh, pas celles qu’elle chercherait à transmettre* -, mais celles qu’elle subit intimement, plus férocement que sous la morsure d’un lion, qu’elle endure dans ses tripes et nous crache à la gueule ; peu lui chaut alors ce que nous ressentons sous les lèchement des brûlots, qu’ils nous rongent la peau tel l’acide de l’authenticité viscérale ou abreuvent le sein universel de la charte humaniste.

* erreur fondamentale de trop nombreuses chanteuses à voix qui ne font trépider les chairs adolescentes (ou pire : adultes) que par paresse générationnelle

Jusqu’à Tongues en 2022, le grandiose Animism (2014) et Auk/Blood (2015) étaient ses deux plus fondamentaux opus ; Tongues, fruit de la collaboration avec Saul Williams, lui-même poète, rappeur, auteur, acteur fondamental d’une culture parallèle comme le furent Lou Reed ou Basquiat, consolide résolument les locutions magmatiques de la Canadienne.

J’ai choisi l’extrait In Me, et plus précisément la version revue par Paola Prestini dans l’album Tongues Northstar Remix avec le New Century Chamber Orchestra.

Eh oui, les grands rencontrent les grands !

Mange ta morale / Mange tes pensées / Tes tendons / Ta moelle / Décolle ta peau / Tes indignités… / … Tu es moi maintenant / Je suis toi / De la viande

Texte joyeux s’il en est, n’est-ce pas ?

Paola Prestini, diplômée de la Juilliard School, dont les pièces sont jouées par le CSO, le NYPO ou le Kronos Quartet, revisite subtilement un titre de l’Inuite en insérant, dans les furies d’une femme face à qui la poliade Athéna s’inclinerait, un ensemble à cordes qui réussit à rendre le titre définitivement horrifiant, d’une sidérante rage grimaçante, éprouvante, jetant dans la mêlée de la hargne revendicatrice de Tagaq un entortillement de cordes essentiellement stridentes aux harmoniques lancées comme autant de scies, miaulements plaintifs ou crispés, intrications de hurlements guerriers de Banshees, calmes vagues ou pire fouillis qu’un débat à l’Assemblée Nationale un jour de grève, surmontant les strates infrasonores de creusets mélodiques situés sous la calotte glaciaire pour atteindre le cœur de la terre, mettant à mal la prétention maladroite ou dévoyée de la hifi du monde entier.

Mais pas l’ensemble Kondo.

Qui, avec un respect méticuleux - que peut-être seule une part louable de la culture japonaise sait honorer -, déroule les modulations les plus anarchiques d’une musique puisant sa sève dans les ondes telluriques et heurts abyssaux remontant le long d’une épine dorsale mouvant jusqu’aux plus extrêmes frémissements de l’aigu, dépassant le spectre audible pour ne plus être que ressenti dans une mise en abyme ne requérant d’autre quittance qu’elle-même…

Ceci pour décrire l’amplitude scrupuleusement équilibrée d’un ambitus rejoignant la bande passante puisque jamais il ne décroche d’un extrême à l’autre, que ce soit en folies de pigments, dynamiques, modelés, diligence tonale.

G70 + Melius garnissent en outre l’assaut psychologique brutal de l’Inuite, insurmontable pour beaucoup, de tous ses imperceptibles filigranes de réceptivité et d’inspiration qui métamorphosent un obscur boutoir anarchique en gemmes de finesse, qu’elle soit de douleur ou d’enchantement, sans jamais se mêler de la cascade créative, tiers impavides d’un spectacle sans limites autres que notre propre capacité à en cerner les anfractuosités.

En un mot : Ouch…

Scène sonore :

Après la bouleversante expérience de Tagaq, nous avons - certes mortifiés - surmonté (survécu à ?) l’écoute du quasi « indomptable » ouvrage de Krzysztof Penderecki, Passio et mors Domini nostru lesu Christi secundum Lucam (1966), ou encore Passion selon Saint Luc, commandé pour le 700ème anniversaire de la Cathédrale de Münster. Trois solistes et un narrateur (l’Evangéliste, à l’aune de la même source livrée par Johann Sebastian Bach), un chœur, un chœur d’enfants et un vaste orchestre.

Mortifiés disais-je : oh, pas par le son… Mais précisément – et à contrario - parce que, pour une fois, un système audio, ne relevant pas – enfin - du déterminisme psychique audiophile, ne tolère aucune esquive à la chappe d’un châtiment imposé à nos esprits inquiets, tous - sauf à être un idiot ou un impur arriéré - en quête d’une perpétuelle rédemption et ce, que nous soyons croyants ou pas.

Somme toute, la psychanalyse – freudienne dans cette acception - vit de l’espoir de rédemption, n’est-ce pas ?

Les Kondo rejettent toute échappatoire vers une simple contemplation « jolie » d’un legs difficile, atonal, profondément douloureux surtout dans la version que nous avons écoutée en vinyle, à savoir le premier enregistrement mondial, publié en 1966 par Philips, Stefania Woytowicz, soprano, Andrzej Hiolski, baryton, Bernard Ladysz, basse, Gemischter Chor des Krakauer (Cracovie en allemand) Philharmonie, Orchester der Krakauer Philharmonie sous la direction d’Henryk Czyz. Comme ça se prononce.

Le tourment, profondément excavé par les psychagogues Kondo, dépasse celui de la Passion dans sa valeur chrétienne et surtout catholique pour rappeler le martyr des communautés torturées par la cruauté permanente des barbares cultivant des philosophies apocryphes accouchant, entre autres thèmes chers au compositeur polonais, des camps d’extermination des nazis !

Nichée dès les fendillements des premières mesures, sa propre foi expulse - tel un œuf éclatant au sol - un mauvais présage laissant échapper mille hypothèses rampantes, plus funestes les unes que les autres, assénant le constat du compositeur des traumas affaiblissant l’utopie de l’humanité.

L’approche "jésuite » de Czyz et des G70 + Melius ne nous permet pas un seul instant de rejeter le joug des bourreaux aux mains lentes tant la force d’évocation, par des contrastes herculéens, une atmosphère fatale, un enchevêtrement de ratures aiguisées, nous immerge dans notre rapport secret à la culpabilité, nos errances ou nos doutes, nos angoisses immanentes et bien évidemment notre spiritualité, quelle qu’en soit la gnose, nous rappelant que rares sont ceux qui, ayant croisé le regard de La Gorgone, y ont survécu…

Nous avons comparé à la version plus récente de Nagano avec l’Orchestre symphonique de Montréal, le Kraków (Cracovie en Polonais) Choir et Warsaw Boys’ Choir (éditée par Bis en 2020), moins impliquante et énigmatique, moins intérieure et sombre, très prenante et superbement disciplinée cependant, qui, par conséquent, et plus que Czyz, met en lumière la volonté du compositeur de faire cohabiter des formes musicales classiques et plus modernes. Moins épuisante pour les nerfs, donc.

En effet, la lecture plus transcendantale** qu’hagiographique du chef polonais, tranchante, incisive, aussi ténébreuse et nuancée qu’une toile de Soulages ou gore inattendu que Bone Tomahawk***, évoquant parfois le Requiem de Ligeti (une de mes œuvres sacrées fétiches), impose d’en souligner la peste expérimentale plus dantesque encore que la peinture de Hieronymus Bosch qui orne la pochette du coffret.

** Terme inhérent s’il en est, antinomie révélant parfaitement la quintessence d’une œuvre lorsqu’elle est retranscrite avec la sérénité objective d’un ensemble Kondo.

*** On me reprochera sans doute d’oser comparer le legs de Penderecki au film ambigu mais horrifique de Steven Graig Zahler. Pourtant quelle autre signification plus fondamentale revêtent les allégories morales de Bosch ou Saturne dévorant son Fils de Goya ?

La culminante complexité funèbre des masses sonores tout autant que les glapissements pithiatiques des solistes devient d’une limpidité irréprochable en sinuant dans le système sanguin des G70 et Melius dès le début d’une captation réverbérée qui, grâce à l’acuité du système en action, ne vient jamais durcir ou embrouiller les clusters pourtant « violents » pour ne pas dire traumatisants des chœurs. Telle musique pouvant facilement devenir un pensum plus affligeant physiquement que métaphysiquement.

Constat moins radical pour la version Nagano où la prise de son plus « ronde » est moins sujette à l’agression auditive, toutes deux jouant magnifiquement de plans sonores impeccablement déterminés dans un espace d’une exemplaire plausibilité qui laisse songeur quant au lien totalement indéfectible entre des critères trop souvent isolés : perfection des timbres, rapidité des transitoires et précision de la scène sonore.

Un peu de gaieté maintenant ? Parce que bon, je reconnais que les extraits choisis jusqu’ici n’incitent pas à une franche rigolade.

Teodor Currentzis enregistre en 2016 une version aussi extravagante qu’indispensable du célébrissime Concerto pour Violon de Tchaïkovski, Opus 35, avec Son Orchestre, Musicaeterna (avant la prudente formation d’Utopia pour échapper à la vindicte et l’ostracisme le rangeant du côté des suppôts de Poutine) et la fantasmagorique Patricia Kopatchinskaja, The Barefoot Contessa. Qui n’a aucune limite !

Sur le même disque, Currentzis offre une consistante fête des « Noces » de Stravinsky. Formidable moment, d’une hardiesse absolue, un sang-froid rectiligne entre la tentation d’« opératiser » l’œuvre et l’intelligence de ne pas en négliger les origines populaires.

Les Kondo confirment plus que tout autre la merveille de captation où les plans sonores sont disposés avec un aplomb, une véracité granitique hors norme qui distribuent et implantent solistes, chœurs et percussions dans une cohérence infrangible matérialisant un réalisme saisissant.

Mais la tentation de comparer avec celles (les Noces) proposées par Dmitry Pokrovsky et son ensemble en 1994 est trop forte, nous apostant au cœur même d’un village russe, enthousiaste, joyeux, fou ou ivre entonnant sans la moindre retenue et jusqu’à l’étourdissement volubile les chants traditionnels de fêtes ; ce qui, par l’entremise des Kondo, pourrait contraindre un ermite ascète à s’envoyer une bouteille de Vodka cul sec, danser la Prisyádka en jetant les verres de l’amitié au fond de l’âtre. За ваше здоровье ! Euh… A la vôtre !

Et puis pour enchainer : peut-on supposer un seul instant que nous ne saurions vivre plusieurs semaines avec de telles merveilles électroniques sans passer par Nine Inch Nails, ou les Young Gods, ou Lisa van der Aa, ou Einstürzende Neubauten ou Prince ou…

Ce sera Nine Inch Nails avec un titre complètement cinglé en total lâcher-prise, extrait de l’album concept Year Zero en 2007 : The Great Destroyer. Que nous avons écouté à un volume sonore délirant (je suis quand même surpris que les voisins ne râlent pas), un niveau de concert. Ce morceau qui démarre presque sagement finit dans une longue série de déflagrations sonores fusant partout en fulminations d’uppercuts dopés aux amphétamines, à l’acide sulfurique et aux gènes de Caterpillar ! La pression maintenue par les Kondo sans le début du commencement d’une once de distorsion martèle le corps plus surement qu’un gorille dominant mais aussi promène les jaillissements sanguinaires, éruptions volcaniques et geysers plus ou moins ardents ou abyssaux, absolument partout dans la pièce, cadrés dans une ponctualité prodigieuse, y compris ceux qui vrombissent d’un coup à gauche de votre crâne quand d’autres s’enfoncent plus loin que le mur arrière ou franchissent des cheval-d’arçons géants avec bien plus de précision que les vélociraptors chers à Spielberg.

Hum… On n’allait pas quitter NIN si vite. Un petit détour par la reprise, très fidèle, de Piggy par St Vincent en 2022, avec Dave Grohl à la batterie (c’est un petit monde finalement) nous fait goûter plus que jamais – parce que les Kondo y excellent – la virtuosité absolument sans faille des ondulations vocales d’une agilité et d’un goût parfait - car toujours au service du texte - de la Dame Majuscule, même sur une chanson déjantée…

All my fears came true

Black and blue and broken bones you left me here I’m alone

My little piggy needed something new…

Expérience étrange de la beauté au cœur de la désespérance, dissemblance surlignée par la capacité édifiante des appareils du jour à chouchouter l’humanité, la sensibilité épidermique.

Réalisme des détails :

In Love With, c’est exactement ce que je ressens à chaque seconde en compagnie des merveilles japonaises en test, mais c’est aussi le nom de la formation de jazz contemporain qui réunit le fantasque Sylvain Darrifourq et les non moins géniaux lurons frères Ceccaldi : Théo au violon et Valentin au violoncelle, pour le difficilement cernable Coïtus Interruptus…

Pépite musicale picaresque révélée par un tamis bien plus affinant que la moyenne : celui la combinaison Kondo G70 + Melius.

Revendiquant l’inspiration littéraire (Darrifourq cite William Faulkner, Samuel Beckett ou « l'évitement du point d'arrivée »), cette page hautement expérimentale en une seule piste (certes chapitrée) est aussi biscornue pour les musiciens que pour les auditeurs, tant la concentration est requise en permanence, agitant nos neurones aussi caricaturalement que des marionnettes prises dans une tempête d’« élucubrations sérieuses » sans laisser le temps de respirer ni surtout d’anticiper l’œil du cyclone où on reprendra son souffle : le démarrage sur un ostinato de violon (passerelles jalonnant le trajet de l’œuvre) déboule fissa via des rafales de batterie sur des jaillissements vigoureusement imaginatifs, ininterrompus, faits de fractionnements rythmiques vertigineux, syncopes abrasives, salves éparpillées, glissantes ou concentrées des trois musiciens en transe, usant de toutes les ficelles possibles de leurs instruments, timbres, matières, déformations et distorsions agressant jusqu’aux mâchoires, où des ruptures brutales côtoient quelques leitmotivs ou encore des boucles étourdissantes dont une nerveuse et très longue, au trois/quart de l’œuvre, qui, d’abord réjouissante, dure, dure (moins qu’au concert !) jusqu’à la nausée et dure encore jusqu’à l’obnubilation au point que l’on perd l’équilibre lorsque, soudain, elle s’interrompt… Le génie excentrique (subversif) de Darrifourq parvient à tenir l’ensemble fragmenté dans une parfaite cohésion musicale, décapante, certes, sans frontière, certes, mais dont les plus inimaginables divagations sont fignolées sous la concentration d’un maître-horloger…

S’il y a mille manières d’admirer ce bijou de création, l’ensemble Kondo ne facilite pas les choses en les ouvrant toutes à votre moi émotionnel ou psychologique ou névrotique, imprimant en outre une pression corporelle impensable où les frappes de batterie claquent sur la peau plus outrageusement que des fouets alors que certaines attaques des cordes laminent les sens.

Ce qui est sûr aussi, c’est que la révélation d’une telle musique par l’intégrité absolue des Kondo égale, ou peut-être surpasse celle du concert (il se trouve que j’ai assisté à une représentation) par la possibilité rarissime donnée à l’esprit de se balader partout et à son gré dans les méandres d’humour et de délire jamais frivoles et au contraire d’une rigueur absolue des trois complices plus que survoltés.

On continue ? Allez… Navigant de redécouvertes en redécouvertes, on pourra s’étonner, voire s’indigner que je choisisse une page de Nirvana pour encenser le plus bel ensemble d’amplification à tubes que j’ai eu le loisir de croiser depuis des années (je veux dire bien avant l’aventure Lebeauson) ; eh bien non : l’album In Utero (1993) est purement viscéral ; après Tagaq, Penderecki, Nine Inch Nails et Darrifourcq, ça pourrait même dessiner une thématique dans ces pages.

L’acuité insensée et cependant totalement spontanée du couple Kondo – d’une vélocité possiblement unique - cristallise l’acte créateur le plus féroce du groupe ou en tout cas le plus sincère au sens de « plus rien à prouver », cherchant ardemment à se démarquer du succès inespéré de Nevermind propulsant le groupe échevelé en dix fois moins de temps que les Rolling Stones au rang de culte.

S’il faut ne retenir qu’un titre, ce sera Heart-Shaped Box : il glorifie l’art brut du trio !

Cultivé par les Kondo, le riff d’intro au son aigre rendu lugubre par l’accord atypique de l’instrument de Cobain (un demi-ton en dessous de la norme et la corde de Mi grave encore un demi-ton en dessous), ainsi que le « twist » rusé de la tierce « quasi » majeure compliquée par un triton (Diabolus in musica) utilisé une phrase sur deux, engluant cette ligne simple dans une langueur visqueuse appuyée par le doublement de la guitare, prend ici une sensibilité saumâtre, proche de l’agonie, qui nous sidère purement et simplement et ce, que l’on aime ou pas ce style de musique…

Engoncement ténébreux renforcé par la basse de Krist Novoselic (Krist ?), triplant la ligne de riff dissonante, et l’intelligence mélodique de Dave Grohl laissant, sur l’accord ouvert, un vide de caisse claire au profit de claquements de Rimshot - dont la matière malaxée par le couple AudioNote prend un sens si incroyablement révélateur de son talent -, préparant la montée vers le refrain hyper costaud, cris de désespoir, discordances de la guitare saturée et de la basse par des portamenti démoniaques idéalisant la fausseté.

Un morceau qui raconte à lui seul le mélange de tristesse, gravité, rage, teintées de quelques lueurs d’espoir, immergé dans un son crade, bannière du refus de toute démonstration, postulat du mouvement grunge dont les sévères Kondo révèlent paradoxalement la saveur intègre de l’abnégation…

…

Parmi les œuvres pour île déserte en figure une, difficile à jouer pour le soliste, semble-t-il, au point que certains parmi les plus célèbres ont refusé de s’y frotter (par exemple Jascha Heifetz m’a-t-on dit, mais aussi les chouchous des violonistes français qui vénèrent patriotiquement leurs stars : Milstein (ah zut, il était russe), Ferras, Grumiaux (ah zut, il était belge), Capuçon (ah zut, il est violoncelliste. Vous dites ? Il a un frère ?)) : le Concerto pour Violon et Orchestre, Opus 15, de Benjamin Britten.

J’ai relevé à ce propos sur Wikipédia l’explication de James Ehnes, pas exactement un manchot, pour expliquer l’impopularité de ce joyau dans la communauté des virtuoses : « parce qu'il est trop dur. Il y a des pièges techniques extrêmement vicieux, proches de l'injouable. Et pour le violoniste, il n'est pas immédiatement gratifiant : ce n'est pas une œuvre qui fait se lever les foules. Son effet sur l'auditeur est psychologique et profond. Certains violonistes n'aiment pas consacrer tant d'efforts pour générer si peu d'enthousiasmes ».

Pour le mélomane, ce Concerto est accaparant au-delà de toute considération technique et peut même devenir éreintant parce qu’il combine plusieurs œuvres en une seule et, de surcroit, parce qu’il est impossible d’en prévoir les évolutions dédaléennes. La Cadence au cœur du deuxième mouvement est d’une beauté hallucinante, les roueries orchestrales tiennent de la magie par des jeux de superpositions harmoniques gréant des relais diaphanes entre les pupitres et le soliste ou les pupitres eux-mêmes, très sollicités conjointement par une diversité rythmique d’une fulgurante modernité…

J’ai déjà évoqué plusieurs versions à travers mes chroniques, mais avec les Kondo, je ne saurais décrire le bonheur de revenir à celle de Britten en personne dirigeant l’English Chamber Orchestra et Mark Lubotsky (un vinyle Decca de 1970), que j’avais boudée il y a quelques décennies, ce qui m’a tenu éloigné de l’œuvre avant de la découvrir et en être bouleversé lorsque Janine Jansen s’y est attelée (avec Paavo Järvi et le LSO chez Decca en 2009).

Le pouvoir de résolution des Kondo, absolument pas clinique, tant s’en faut, ciselant le plus microscopique phonème de chaque angström de dénivelé des attaques aux subliminales extensions de note ou aux plus équivoques modelés du sfumato, illumine la féérie sorcière de cette page majeure, les talents exemplaires de Lubotsky constamment en équilibre sur des variations colorimétriques et palpables – poétisant les courbures d’attaques liées aux micros de l’époque - et d’un orchestre dont le chef pétrit l’harmonieuse richesse instrumentale… C’est poignant : prodigalité, vicissitudes, virtuosité, sensibilité à fleur de peau, tout y est, embrasé et raffiné, herculéen et somptueux…

Qualité du swing, de la vitalité, de la dynamique :

Toujours en vinyle avec un disque que je n’ai pas écouté depuis un bail : Joe Jackson, Body and Soul publié en 1984.

Inutile de dire que, si cette rupture temporelle a engendré une ondée de spleen, j’ai parallèlement frissonné d’un plaisir tout nouveau, à croire que je n’avais jamais écouté ce disque… La combinaison AudioNote revivifie un son à la fois éthéré, un peu lointain mais aussi touffu, fleuri de diamants de timbres, précis, transparent, moelleux néanmoins. Et quelle pêche, quel swing vitaminé, quel élan dansant dès The Verdict, à mon sens le meilleur morceau de Joe Jackon, inestimable mélodiste, soit, qui là se surpasse côté arrangements et groove, dopé par un ensemble Kondo obstinément sérieux mais qui n’est certes pas un rabat-joie, bien au contraire !

Le bonheur de cette fête enchantée par la formidable éloquence ravie des G70 + Melius a été le déclencheur d’ondes de nostalgie !

Au point d’éprouver le besoin de poser sur la platine un disque que j’avais offert à mon père, le sachant – dans sa totale méconnaissance de la musique – attaché à des valeurs que je trouvais parfois surfaites, à savoir un Harry James et son Big Band, enregistrement live de 1976 gravé directement selon le procédé dit Direct Cut (j’avais oublié ce point) : j’avais également oublié cette jouissive immédiateté d’un jazz blanc - que Le Duke devait abhorrer - certes un peu en surface mais si fringant, riant de plus de dents qu’un sérail de chevaux hennissant !

Rutilement, swing naturel, exaltation de musiciens si décontractés qu’ils surpassent le show par une ferveur d’adolescents… Comment décrire la façon dont les Kondo burinent à fond les matières étincelantes ou boisées, les aromates exotiques, le souffle, les déhanchements, la verve, la dynamique et l’intégralité des structures physiques des instruments et instrumentistes qu’ils implantent autoritairement dans la pièce installant de gaillards fantômes réincarnés venus rendre un nouvel hommage à mon père disparu depuis plus de vingt ans pour en concrétiser un clone palpable, animé et spirituel désormais immortel dans mon salon !

Un épisode éblouissant, ahurissant et presque inquiétant d’aplomb, d’authenticité et même de réalisme, certes sur des enceintes de passage d’un pouvoir de mutation sensuelle particulièrement élevé, mais jamais autant qu’avec cet ensemble Kondo, qui n’a pas fasciné que votre serviteur sous le joug de l’éventuelle rançon de la nostalgie mais tout autant les trois « auditeurs libres » présents lors de cette session.

Aussi pour continuer le petit hommage personnel, je me suis autorisé un autre instant de légèreté : Yves Montand chante C’est si bon, extrait du Paris de Montand dans la très belle édition originale de 1964, jaquette de velours, brochure de huit pages ornées de photos désuètes… Et le sourire valsant et dégingandé de Montand, accompagné par les dandinements câlins d’un orchestre de variété-jazz comme on n’en fait plus, à une époque où certains en France semblaient avoir acquis le sens d’un swing charmant qui, s’il ne déride pas les sérieux Kondo, leur convient incontestablement, au point qu’ils en révèrent la verve racée. Mieux encore, alors que ces deux électroniques d’élite n’arrangent pas l’impression que l’orchestre n’est pas dans la même pièce que le crooner, elles en ravivent toutes les couleurs et substances, à l’instar d’un tableau fraîchement restauré !

L’enchantement du Harry James m’a parallèlement donné l’envie de poser sur le plateau de la Kuzma un disque que je ne dégaine que rarement tant il est souvent ridicule sur moult systèmes, issu de la même collection Direct Cut que le Harry James, un microsillon aux deux faces courtes, chacune consacrée à un batteur, Ron Tutt d’un côté et Jim Keltner de l’autre.

Deux configurations de style radicalement différentes, parturientes pourtant d’un swing d’une époustouflante subtilité, passent par les poignets de deux talentueux batteurs dépassant, sous la houlette de l’ensemble branché, l’onanisme audiophile pour révéler des effets de frappes précisément à l’encontre des concours de virtuosité de maints batteurs qui confondent « vitesse ou prouesse » avec « verve créative » …

Cependant les glissements d’un toucher fin tout autant que les impacts aussi fulgurants qu’un coup de flingue laissent les auditeurs pantois, dont l’un, batteur, stupéfait de constater que, enfin, un système de reproduction sonore peut forger les dimensions et les assauts abdominaux des fûts, des peaux, des cymbales d’une batterie grandeur, tension et « puissance » nature.

Pourquoi est-ce que cette expérience m’a insufflé le besoin de réécouter Bright Red / Tight Rope de Laurie Anderson ? Simplement parce que la robustesse de frappe m’a rappelé celle de David van Thiegem sur Sweaters (album Big Science) ; et, hum, parce que j’ai longtemps cru que c’était Keltner qui exerçait sur le génial album produit par Brian Eno au sommet de son art : Bright Red / Tight Rope, donc, en 1994. Bon, c’est Joey Baron…

Mais aussi et surtout parce que je subodorais que j’allais y redécouvrir quelque chose, approfondir - fidèlement à ce qui s’est produit tout au long du test - mon lien avec cette production intense dont la seule créativité artistique me comblait amplement.

Et ça n’a pas manqué !

Bright Red / Tight Rope, double titre pour une double diégèse au sein du même album d’un ébouriffant avant-gardisme composé d’atmosphères souvent mystérieuses pour ne pas dire enténébrées, où le sprechgesang de l’artiste underground canalise ses cantiques vers une affirmation textuelle déterminante, dont cette « corde raide » faite de « bruit et de sang » où l’iconoclaste américaine se voit mourir en entrainant sous sa chute de funambule la disparition de ses proches…

Je m’aperçois alors, honteux, que je ne m’étais jamais attaché au texte !

A l’aune de tous les albums écoutés, les électroniques Kondo nous rapprochent de notre « cognition affective » : un lien étrange - qui sans doute en mettra plus d’un mal à l’aise, pas forcément en raccord avec ses émotions -, tissé entre le trouble profond, l’amour fondamental, l’accoutumance maladive à diverses œuvres et la compréhension de ce qui conduit à telle dépendance, sans pour autant en rejeter la puissance sensible, loin de là ! …

… Puisque cette plénitude humaine, ici composée de contradictions quand raison et passion s’accordent enfin, nous approche de la contemplation, de la sagesse.

Chef d’œuvre absolu, il pourrait sembler singulier, pour parler de swing, d’utiliser un album cérébral essentiellement fondé de longues nappes entremêlées aux sonorités identiquement envoûtantes et inquiétantes, ainsi celles sur Poison qui semblent évoquer le bourdonnement précédant un raid aérien d’une horde d’Avro Lancaster. Oui, la menace est toute autre, mais le résultat le même :

A small bullett,

A piece of glass, and your heart just grows around it

Une petite balle,

Un morceau de verre, et le cœur s’épand autour…

Ouch again !

Inutile de dire que les Kondo, impérialement indifférents à nos troubles, ne nous épargnent rien, une fois de plus, de la souffrance foncière que nul ne peut éprouver à la place d’un autre sauf quand l’art – celui des appareils sublimant celui des musiciens-thaumaturges - s’en empare.

Bon, hum… j’ai un peu plombé l’ambiance, non ? Notez, l’ambiance depuis le début du BE n’est guère festive… ça doit être dû à l’idée de devoir rendre ces merveilles tandis que tant d’appareils testés (jamais publiés) me donnaient plutôt envie de leur donner des coups de pied vers la porte.

… Où en étais-je ?

Ah oui, je disais nappes et atmosphères, bla-bla, pas forcément appropriées pour évoquer le swing ou l’énergie ? Eh bien si ! Le swing parce qu’on détecte à l’aide des Kondo qu’il vient se nicher partout, dans le chanté-parlé de Madame Anderson ainsi - pour en revenir au point de départ (ah ah, vous me croyiez perdu, n’est-ce pas, vils pourfendeurs des réseaux sociaux !) – que dans le rôle joué par la batterie sur la scène d’une si torturante dramaturgie. Joey Baron dans ce disque, frôle le génie par une simplicité de placement rythmique formellement parfait, cependant que, tel un marionnettiste****, il pétrit le swing par des jeux oscillant dans les intervalles entre la mesure de référence et l’implantation à fond de tempo, à preuve Speechless où il enroule d’appuis lourds de grosse caisse les accords identiques du piano !

**** deuxième fois que j’utilise l’image des marionnettes dans ce BE, preuve s’il en est que, lorsque l’excellence charismatique est au rendez-vous de l’audio, nous acceptons d’être manipulés par la musique à l’état pur.

Vous aurez sans doute conclu avec jugeotte que Bright Red / Tight Rope est un autre disque composant ma shortliste pour île déserte, qui inclura évidemment les G70 et Melius, sans forcément l’envie d’aller plus loin chez Kondo… Par humilité.

… Non, je plaisante.

L’humilité ? Pas exactement mon truc. La prudence, oui, le doute, oui, le respect quand il est justifié oui.

L'orgueil est la même chose que l'humilité : c'est toujours le mensonge, disait je ne sais plus qui. Je me demande si je ne suis pas d’accord.

En revanche je ne suis pas sûr de partager les propos (ponctuels) de Schopenhauer :

« La modestie, chez les gens médiocres, est simplement de l’honnêteté ; chez les gens brillamment doués, elle est hypocrisie. »

Doué ? Un don de Dieu ? Hola…

Quant à juger les autres : qui serions-nous pour en avoir le droit ?

A part des crétins anonymes sur les réseaux sociaux, ces petits dieux d’un olympe mesquin bâti sur l’ignorance et le refus de douter ou d’apprendre.

Comment ? C’était un jugement ? Ah oui, peut-être.

Expressivité :

Vous savez combien cette notion compte pour nous. Elle constitue sans doute la part majeure de notre ADN. En précisant toutefois que nous ne sommes pas disposés à tout lui passer : un appareil plein de fougue, débordant d’ardeur mais honteusement coloré ne nous convient pas, et d’autant moins qu’il y a fort à parier que dans ce cas l’expressivité relève d’une sorte de tricherie ou de trompe l’œil.

L’ensemble AudioNote Kondo G70 + Melius est la source d’un long fleuve d’expressivité.

Maurice Ravel, sous l’inspiration d’Ivo Pogorelich, plus précisément Gaspard de la Nuit (vinyle Deutsche Grammophon 1983) est un univers en soi, vivant tableau qu’on aurait confié tour à tour à des peintres figuratifs ou impressionnistes ou expressionnistes. Son ressenti du Gibet tisse un sommet de grâce pure, de miraculeuse apesanteur… Une excursion stylistique intime pour narrer les derniers souffles de vie d’un pendu assistant à son ultime coucher de soleil.

Pogorelich, louvoyant dans la contemplation inconsciente sous les brumes de l’étouffement par un contrôle extravagant des doigts qui effleurent les touches, frôlant l’infraliminal d’une sérénité magistrale, voit son art servi par l’ensemble Kondo pour broder les déclinaisons de notes les plus inspirées et débordant de sens au monde s’inscrivant devant nous sans la moindre perte de densité, de corps, de substance, créature « élémentale » telle un golem idéalisé en humain indissociable de l’instrument, jusque sous la lisière des silences… L’œuvre en devient métaphysique.

Et quand le génial Croate, alors âgé de 24 ans, se lâche dans un Scarbo des plus construits, des plus inouïs, des plus torturés, des plus contrastés qui soit, ce n’est pas un gnome facétieux que sculptent les Kondo, mais un génie du mal, un lutin qui peut aussi bien devenir La Bête Maléfique incarnée, le superbe et abominable Darkness dans le très poétique film de Ridley Scott, Legend…

Difficile d’imaginer à quel apocalyptique spectacle nous convient les G70 + Melius qui, sur des enceintes certes hors du commun, arrime dans la pièce d’écoute la masse intégrale des 500 kg d’un D-274, incluant les massages ou impacts charnels faisant vibrer nos carcasses ébahies et nos sens ravis.

Mais l’expressivité inconditionnelle de la combinaison nippone ne se contente pas de révéler les plus subtils pouillèmes du génie d’un artiste incontestable : elle peut opportunément venir à la rescousse de musiciens moins accomplis, ou dépassés, ou surestimés, ou en recherche…

En ce qui concerne ma manière de recevoir la musique, d’en supporter parfois la pénitence, l’album à peine sorti du four Acrobats réunissant Jo Lawry (inutile de préciser qui elle est) accompagnée – est-ce le mot ? – par la superlative contrebassiste Linda May Han Oh et la batteuse (hum) Allison Miller est la parfaite démonstration du miracle exercé par l’ensemble G70 + Melius.

Certains disques triomphent de tout et impriment l’évidence d’un vraisemblable talent même sur une enceinte connectée à 50 €. On regrette seulement de ne pas même soupçonner les merveilles dissimulées sous les premières couches du gâteau. Quitte à découvrir, en fouinant via un beau système de reproduction, que lesdites couches sont finalement moins savoureuses que le nappage.

Avec Acrobats, c’est précisément le contraire : en le découvrant, j’en ai eu marre au bout de 3 pistes d’une voix pas géniale (je parle du timbre pas vraiment touffu), tout en me disant qu’il fallait que je fasse quand même une autre tentative.

Ce que j’ai effectué de retour au système Kondo. Et quand bien même la voix de Jo Lawry ne s’est guère enrichie d’un foisonnement harmonique majeur - elle a une voix roide et blanche et c’est comme ça - ses digressions vocales sont peut-être moins agaçantes et même parfois intéressantes (tant qu’elle ne pousse pas), les Kondo s’enfouissant au plus profond du sillon d’un phrasé habile, fâcheusement massacré par un excès de fioritures totalement dénué de nuances et pas vraiment en place, soit, mais qui essaye de prendre la texture d’un instrument au milieu de ses complices, sachant qu’au sommet du triangle, il y a Linda Oh. Faut dire que celle-ci a bossé avec quelques référents, Lovano, Metheny etc. ; et si je regrette la faiblesse harmonique de Lawry, la contrebasse de Oh recèle une exceptionnelle palette de teintes, cosmétisant ses « acrobaties » rythmiques ou lyriques parfois gratuites qui pourraient donner l’impression que ce sont les deux autres dames qui sont « sidewomen ».

Que nenni : l’équilibre existentiel tient la route car, pour assoir sa position, Allison Miller sait se créer des intervalles et surtout muter constamment ses propositions, quitte à jouer sa propre partition en décalage léger avec les autres, audace payante procurant à l’édifice bancal une dimension plus « contempo ».

Et si je peux paraître un peu sévère avec la patronne (Jo), je reconnais combien l’exercice d’un tel trio, sans le support gratifiant d’un piano ou d’une guitare, est un terrain glissant ; or, par ses variations de phrasé qui, malencontreusement - est-ce dû précisément au timbre un peu linéaire ? - manquent de flexibilité, ses jeux de dissonances plutôt bien contrôlées et sa totale réappropriation de standards pour la plupart éculés où elle s’expose totalement, se réfugiant derrière quelques effets de style pas subtils subtils mais osant aussi des double-saltos entre bop, scat, pop et rock avec un courage indéniable et une volonté d’élégance, remportent la mise. Ce que je n’adoube, in fine, que par l’intercession d’un système d’écoute magistral. Et tant pis pour les râleurs qui se contentent de peu.

A ceux-là, je dis… euh, zut !

L’auto-censure, que voulez-vous…

Comment ??? Ce foutriquet, derrière son anonymat maintenu par le mafieux patron de la boîte, se permet de médire d’une artiste labellisée par Le Roi Sting en personne, qui a fait de la dame sa choriste pendant 10 ans ?

Ben, précisément, ce bonhomme – et je l’ai côtoyé – n’est pas du genre à apprécier la concurrence.

Je recommande ce disque sans trop d’hésitation. Il fera plaisir aux audiophiles adorateurs de la paresse artistique mais ravira aussi les mélomanes qui en ont ras-le-bol de la foultitude sans cesse croissante des mielleux-chanteuses de jazz dont le phrasé ne tient même plus de la photocopie mais du ronéotype. Et puis, il y a Linda May Han Oh.

Sans doute déformé par une intransigeance d’une perception requérant de plonger loin sous la surface des apparences, j’affirme qu’on passe trop souvent à côté de la réalité artistique véritable et ce, qu’on la surestime ou la sous-estime.

Il suffit de se concentrer sur la notion de swing pour comprendre que, entre une contrebassiste « naturelle » en état de grâce, une batteuse (décidément, ce féminin est laid) ludique et plutôt inventive prouvant qu’elle existe en n’hésitant pas un seconde à balancer une posture rock dans un standard jazz sans jamais heurter la ligne directrice, toutes deux harmonisant les contours changeants et oscillants de la note - cette divagation temporelle qui précisément s’appelle le swing - pour nous en faire goûter l’élocution tandis que la voix de la patronne en est définitivement dépourvue, est un monde en soit que la hifi dominante galvaude ou ignore, voire méprise fondamentalement. Parce que c’est dur à honorer. A moins que ce ne soit par déformation d’une culture de masse. Donc, d’inculture.

J’ignore si les concepteurs des électroniques AudioNote ont la compréhension du swing. A priori pas japonaise du tout. Qu’importe : du Gagaku et ses variantes, du lyrisme Kabuki aux ruptures rythmiques du théâtre Nõ, sans oublier le culte fervent dévoué aux compositeurs européens majeurs – le Japon ayant mieux digéré nos influences culturelles que nous les leurs -, les Kondo semblent avoir tout compris de la véracité ambiguë des flâneries rythmiques.

Mais pour conclure sur l’album de Jo Lawry, je suis contraint et contrit d’avouer que, à l’arrivée, il y a quand même plus d’idées dans le duo - très récent également (janvier 2023) - Esperanza Spalding / Fred Hersch (Alive at the (famous) Village Vanguard).

Quel est le lien ? Autant ce disque (Spalding / Hersch) confirme ce que l’on sait des deux artistes : ce sont des grands et même immenses musiciens, autant, là aussi, j’ai du mal avec le timbre rectiligne d’Esperanza, pas à la hauteur de son talent, de son intelligence, de sa faconde.

La nature est souvent injuste. J’en sais quelque chose : je suis tellement bête que j’aurais dû être beau.

Comme quoi l’ensemble Kondo refuse de mentir sur la réalité humaine des aptitudes que ses doigts tisserands dupliquent.

Or les différences entre êtres humains, le naturel ou la fécondité imaginative d’iceux, parachèvent l’essence même de l’expressivité. Maximale sur l’ensemble en question.

Nous laissant heureux ou nauséeux, ou en recherche d’oxygène dans l’air raréfié de l’Himalaya ou d’équilibre sur la longue corde tendue entre nos rêves bourgeois oscillant des valeurs galvaudées par les mensonges de la mercatique jusqu’à la tangibilité artistique.

Ensuite, un disque en amenant un autre par associations d’idées, je nous ai plongés dans l’hallucinant extrait du concert de Wayne Shorter, Esperenza Spalding (voyez le lien ? Non ?), Terri Lyne Carrington et Leo Genovese, au Festival de Jazz de Detroit en 2017.

Leo Genovese rompant le lien d’un trio féminin… On lui pardonne puisqu’il a remplacé la présumée irremplaçable Geri Allen au pied-levé !

Bon sang, les Kondo m’incitent à regretter que j’aurais voulu y être tout en m’épargnant le soupir en invitant ces prodiges dans mon salon, et ce, passant outre la qualité moyenne de la captation, nouveau défi relevé avec décontraction par les augustes Nippons : transcender la prise de son pour immortaliser la prééminence artistique.

Festival ? Oui, c’est le mot à l’écoute d’un tel arrêt du temps jalonné par du jazz où des grandioses musiciens sanctifient la scène, la même Esperanza Spalding évoquée quelques lignes ci-dessus rendue méconnaissable, sa contrebasse chantante, soit, mais aussi son antienne vocale, pas tant sur un titre où Dianne Reeves avait clairement plus de potentiel (Someplace called « where ») que lorsqu’elle s’amuse en portugais (Encontros e Despedidas) où son organe drolatique symbolise un saxo ténor entrecroisant ses harmoniques avec celui de Shorter, transformant les frontières du timbre en facteur harmonieux…

Shorter pose sa patte inimitable sur l’ensemble de la prestation, par son aisance sur les clés (à 85 ans ! Certes au ténor) et son inestimable capacité à procurer le frisson que La Musique se construit devant nous, où Leo Genevese éblouit par son enivrante liberté, Terri Lyne Carrington (renvoyant Allison Miller sur les bancs de la maternelle) par son obstination redoutable, effrénée, à virevolter dans les limbes d’une invention activement renouvelée par les nuances et… bah…

… Si vous restez insensible à l’adjuration d’une telle verve sous les fourches caudines des Kondo, j’aime autant vous le souffler à l’oreille : vous n’aimez pas la musique.

Enfin, j’ai cité In Utero de Nirvana précédemment. L’album se termine sur le très émouvant All Apologies, où le trio est accompagné du violoncelle de Kera Schaley.

Que dire alors de ce qu’en a fait Sinéad O’Connor sur son meilleur album à ce jour : Universal Mother (1994). Ben c’est simple, elle en a fait un chef d’œuvre à l’écoute duquel les Kondo nous interdisent de refouler les larmes tant la voix soufflée, parfois suppliante, d’une exquise floraison de gouaches printanières, entre enfantines et ardentes, d’une justesse implacable jusque dans les frémissements du vibrato, est si remarquable, si impliquée, si… expressive dans cette parenthèse de survol de nos âmes irradiées.

Je profite de la rubrique expressivité pour raconter un essai auquel je me suis amusé, deux points à la ligne :

J’avais dans mon salon de musique, entre le piano à queue et l’Orchestre Philharmonique de Vienne, à la même période, un excellent ensemble préampli + ampli Classe A à transistors, source de hautes satisfactions musicales. Nonobstant, quand j’ai remplacé le préampli (22 000 € tout de même) par le G70, j’ai catapulté l’ampli jusqu’au Soleil !

Sans toutefois atteindre le firmament du Melius, soit…

Et, autre expérience enrichissante : j’ai installé le G70 devant un intégré Kondo Overture 2i.

Le résultat est au milieu du gué entre lui isolément et une combinaison G70 et Melius, ce qui est une bonne nouvelle pour les heureux possesseurs d’un Overture, n’est-ce pas ?

Plaisir subjectif :

On aura compris que le nôtre a été intégral à un bémol prêt : toutes les enceintes ne suivront pas un tel déluge d’informations aussi majestueusement cadencées, ordonnées ; quelques essais nous l’ont prouvé par un résultat décevant ; ainsi, sous le bombardement de données et d’énergie d’Ancestor Boy de Lafawndah (LP éponyme en 45 tours/mn) et ses percussions débridées, telle ou telle enceinte (pas forcément citées dans la liste en début d’article) est saturée et livre ce qu’elle peut au dépend de toute cohérence tonale ou dynamique, et même de résolution basculant vers l’anarchie. Ce qui n’en fait pas une mauvaise enceinte, mais limitée, c’est tout…

Il est clair que si, de la même artiste, j’avais choisi la courte pièce issue de sa collaboration avec la compositrice / percussionniste Midori Takada (le Renard Bleu), l’enceinte aurait moins souffert. La minutie délicieuse faite de dentelles de percussions fines et sonorités captivantes est un régal pour les sens grâce à nos chouchous !

Heureusement que, dans la Catégorie Prestige, on n’attribue pas de notes, car il n’y aurait pas assez de diamants dans le monde pour récompenser le plaisir que j’ai eu à écouter ces merveilles.

Et je redoute le jour où il me faudra écrire un BE d’une ensemble Kondo G1000 + Kagura

Rapport Qualité/Prix :

Dès lors que la vérité se manifeste, nul besoin de faconde justificative ou d’expertises approfondies : la vérité vibre d’une résonnance précise que même le témoin le plus distrait perçoit distinctement. Telle une musique dont la partition s’éloignerait durant quelques pages de la tonalité initiale, habituant l’auditeur à une atmosphère doucement dissonante, avant de rétablir - au grand soulagement d’icelui - le mode de départ, la vérité est unique ! Et plus évidemment immédiatement perceptible à l’oreille de ceux qui l’ont longuement cherchée, résistant – dans leur quête - à moult dérives invraisemblables, à de nombreux mensonges attrayants.

Dans ces conditions, parler de rapport qualité / prix, est-ce que ça a du sens ?

J’ai évité d’être vulgaire, arguons que nul ne le soit à ma place.

Je n’ai hélas pas les moyens d’acquérir cet inégalable couple ; dois-je le sanctionner sous prétexte que, inaccessible à ma mesure, c’est simplement trop cher ?

Non, parce que je ne suis pas du genre à confondre ce qu’un objet coûte et ce qu’il vaut. Jusqu’ici, les appareils Kondo valent plus que ce qu’ils coûtent. Pour une raison simple : ils sont impérissables et probablement uniques.

Compte tenu de ce que ces machins hors normes, défiant les modes et les mensonges technologiques, révèlent de La Musique, au sens large ou étroit selon sa gourmandise, face à une concurrence - et d’ailleurs laquelle ? - qui à un moment ou un autre engendrera ambiguïté ou frustration, la facture salée prend une acception différente : celle d’une œuvre d’art impérissable, incluant le même parfum, ou gage, d’atemporalité. D’éternité…